한겨레 2014.07.29(화) 김재섭 기자

[경제 쏙] 네이버·다음 ‘동영상 서비스’ 푸념

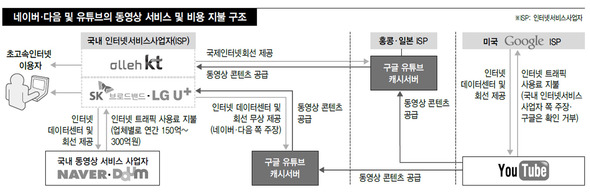

다음커뮤니케이션과 네이버 등이 케이티(KT)·에스케이브로드밴드(SKB)·엘지유플러스(LGU+) 등 인터넷 서비스 사업자(ISP)들의 차별 대우 탓에 세계적으로 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 동영상 서비스 시장에서 발을 뺄 수밖에 없는 지경이라고 하소연하고 있다. 속사정을 들어봤다.

구글 유튜브의 동영상 서비스는 고화질(1440P·세로 화소 수)이다. 이에 비해 다음·네이버의 동영상 서비스 화질은 720p 수준이다. 게다가 구글은 최근 2160p(가로 픽셀은 3840p) 업로드를 지원하는 등 유튜브의 화질을 계속 높이려고 시도하는데 비해, 다음·네이버는 화질을 올릴 엄두조차 못내고 있다.

이 때문에 유튜브의 동영상 서비스 시장 점유율은 빠르게 높아지고, 동영상 광고 시장의 유튜브 비중도 빠르게 커지고 있다. 다음과 네이버 쪽은 “이대로라면 동영상 서비스 사업을 접을 수밖에 없다”고 하소연한다. 무슨 사연일까?

이들은 ‘돈’ 때문이지만, ‘차별’ 탓도 크다고 주장한다. 국내 누리꾼들은 유튜브 동영상 서비스를 이용할 때 케이티(KT)·에스케이브로드밴드(SKB)·엘지유플러스(LGU+) 같은 인터넷서비스 제공자(ISP·이하 통신사)의 네트워크를 경유한다. 다음·네이버의 동영상 서비스를 이용할 때도 마찬가지다. 통신사들은 다음과 네이버한테 해마다 150억~300억원 가량의 ‘인터넷 트래픽 사용료’를 받는다.

인터넷 트래픽 사용료는 트래픽(데이터) 양을 기준으로 산정된다. 다음과 네이버가 동영상 서비스 화질을 높이면 트래픽 양이 증가해 통신사한테 주는 사용료도 늘어난다. 다음과 네이버 쪽은 “단순 계산해, 동영상 서비스 화질을 720p에서 1440p로 높이면 트래픽 사용료도 2배로 뛴다”고 설명했다. 이런 트래픽 사용료 증가 부담 때문에 화질을 높일 엄두조차 못내고 있단다.

통신사들이 구글 유튜브한테는 이를 받지 않는다. 따라서 구글은 트래픽 사용료 부담 걱정 없이 화질을 맘껏 높일 수 있다. 화질은 동영상 서비스 경쟁력의 핵심이다. 전송 화질을 높이면 이용자들이 몰려들고, 덩달아 광고 수입이 증가한다. 다음 관계자는 “동영상 서비스 이용 및 관련 광고 시장은 가파른 상승세를 보이고 있다. 하지만 지금대로라면 구글이 유튜브를 통해 시장을 싹쓸이할 것”이라고 푸념했다.

국내 통신사들은 왜 유튜브와 국내 동영상 서비스 업체들을 차별하는 것일까? 한 통신사 임원은 “(구글에 대해서는) 트래픽 사용료를 안받는다고 하는 것보다, 청구할 처지가 못된다고 하는 게 더 정확하다”고 말했다. 구글의 ‘배려’로 국제 인터넷 회선 구축 비용을 크게 줄일 수 있었는데, 어찌 트래픽 사용료를 물릴 수 있느냐는 것이다. 괜히 트래픽 사용료를 달라고 했다가, 구글이 ‘그럼 한국에 있는 캐시서버를 없앨테니, 예전처럼 홍콩 통신사에 설치한 서버에서 콘텐츠를 받아가라’고 하면 낭패라는 것이다.

유튜브 1440p로 고화질 경쟁 선도

국내 포털, 절반인 720p 머물러

화질 높이면 트래픽 사용료 ‘껑충’

유튜브 서비스·광고 독점 심해져

“유튜브에만 사용료 면제 차별”

포털, 정부·국회 등에 건의키로

“같은 대접 불가” 통신사들 완강

포문 연 ‘차별’ 공방 본격화할듯

캐시서버란 이용자들이 많이 보는 콘텐츠를 미리 끌어다놓고, 이후부터는 이곳에서 제공하는 것을 말한다. 구글은 미국 곳곳과 세계 주요 지역마다 ‘캐시서버’(피어링 서버)를 설치하고, 콘텐츠를 미리 그 곳에 가져다 놓는 방식으로 유튜브 동영상 서비스 속도를 높여왔다. 각 서버별 커버 지역이 좁아져 통신망 경유 길이가 줄어드는만큼 속도가 빨라지기 때문이다.

<중략>

다음과 네이버 등이 박근혜 정부의 창조경제까지 거론하고 나오자, 국내 통신사들은 “우리나라만 보면 유튜브가 인터넷서비스사업자한테 인터넷 트래픽 사용료를 안내는 것 같지만, 실제로는 구글에 낸다. 다만, 유튜브가 구글 거니까 표시가 안나는 것일 뿐”이라는 주장을 펴고 있다.

엘지유플러스의 한 임원은 “구글은 우리나라로 치면 케이티 수준의 인터넷서비스사업자 지위를 갖고 있고, 우리나라와 마찬가지로 미국도 인터넷서비스사업자끼리는 트래픽 사용료를 정산하지 않는다. 따라서 표시는 안 나지만, 분명히 유튜브는 인터넷서비스사업자(구글)한테 인터넷 트래픽 사용료를 내고 있다”고 설명했다. 구글 쪽은 이런 논란에 대해 “이해할 수 없는 얘기다. (비용 지불 관련 사실의)확인이 어렵다”고 밝혔다.

막 뚜껑을 연 국내 동영상 서비스 사업자와 통신사들간 ‘차별’ 공방이 본격화할 것같다.

'시사정보 큐레이션 > ICT·녹색·BT·NT外' 카테고리의 다른 글

| 샤오미, 중국에서 2위 기록…"삼성전자 턱밑 위협" (0) | 2014.07.30 |

|---|---|

| [삼성전자 2014] 안드로이드가 아니라 타이젠을 탑재한 기어2 (0) | 2014.07.30 |

| [스크랩] 온라인 결제, 이제 간편하게! 전자상거래 결제 간편화 방안 (0) | 2014.07.29 |

| [스크랩] 중국인들의 필수 앱(App) “모바일 콜택시” (0) | 2014.07.29 |

| 2020년경 한전소멸, 마이크로 그리드 분산형 전원공급 실시한다 (0) | 2014.07.29 |